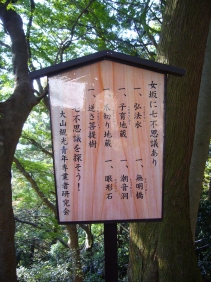

不思議という立札がありました。その内容は・・・

不思議という立札がありました。その内容は・・・

鶴巻温泉駅に8時半過ぎに到着し、駅前のトイレに寄ろうと駅前ロータリーを歩いていたら、白い実を付けたあまり見かけぬ木を見つけ、何の木だろうと眺めていたら、地元の方が「南京櫨ナンキンハゼ」だと教えて下さいました。見知らぬ植物に出逢う事も山歩きでの楽しみの一つですが、山に登る前にこんな植物との出逢いがあるとは・・・

鶴巻温泉駅に8時半過ぎに到着し、駅前のトイレに寄ろうと駅前ロータリーを歩いていたら、白い実を付けたあまり見かけぬ木を見つけ、何の木だろうと眺めていたら、地元の方が「南京櫨ナンキンハゼ」だと教えて下さいました。見知らぬ植物に出逢う事も山歩きでの楽しみの一つですが、山に登る前にこんな植物との出逢いがあるとは・・・ 街を通り抜け、高速道路の下をくぐり、車道から山道に入ります。ここから暫くすると吾妻山の立札が見えてきました。あっけないほどピークもなく、山と言うより丘を登ったと言う感じです。

街を通り抜け、高速道路の下をくぐり、車道から山道に入ります。ここから暫くすると吾妻山の立札が見えてきました。あっけないほどピークもなく、山と言うより丘を登ったと言う感じです。 吾妻山から先は、落ち葉の絨緞が敷き詰められた秋の小路を歩くサクッ、サクッと言う足音が心地よく響きます。

吾妻山から先は、落ち葉の絨緞が敷き詰められた秋の小路を歩くサクッ、サクッと言う足音が心地よく響きます。 山頂でした。

山頂でした。

権現山を後にし、浅間山を過ぎた辺りでユニークなトイレ(左の写真)を見つけました。童話の世界に登場する森の小人さんの家のように見えませんか?

権現山を後にし、浅間山を過ぎた辺りでユニークなトイレ(左の写真)を見つけました。童話の世界に登場する森の小人さんの家のように見えませんか?| 2007年1月25日(木) 町田(小田急線)843:⇒伊勢原9:07/9:15⇒9:40/日向薬師バス停⇒9:53日向薬師⇒10:47日向山(404m) 11:00七曲峠⇒11:09見城山(375m)⇒11:23七曲峠⇒12:05七沢荘   伊勢原駅前からバスで30分足らずで日向薬師バス停に到着。天気は快晴。風もなく穏やかで、山歩きには最高の日になりました。バスの折り返し場から数メートル戻った所に日向薬師へ誘う看板を見つけました。   看板に沿って左折すると、いきなり急階段が現れました。 真新しい階段を上り切った所で、険しいお顔の仁王象(重要文化財)が私達を迎えてくれました。   更に階段を上り山道を進むと日向薬師の本道が見えてきます。今時珍しい立派な茅葺屋根の本堂は、圧巻です。境内には、終わり掛けの蝋梅と数日後に見頃を迎えそうな白梅の枝振りが見事でした。本堂から左に回り込むと日向薬師の駐車場があり、その脇から日向山通じる登山道に入ります。 そこからは見通しの効かない山道ですが、土や枯葉の感触が、なんとも心地よく靴底から伝わってきます。   「低い山ですが、起伏に富んだ面白い山である」と書かれた本の事を思い出し頷ける気がしました。  大したピークもないままに、前方の視界が開けた所が日向山の頂上でした。頂上には丸太を縦に割って造られたベンチが置かれていました。ここでは休憩は取らず七沢温泉方面へ下山する事にしました。 大したピークもないままに、前方の視界が開けた所が日向山の頂上でした。頂上には丸太を縦に割って造られたベンチが置かれていました。ここでは休憩は取らず七沢温泉方面へ下山する事にしました。 日向山頂上から10分程下った所で七曲峠にぶつかりました。  ここで初めて耳にする「見城山」と言う名の山。10分程で着くと言う標識につい惹かれて、寄り道する事にしました。 ここで初めて耳にする「見城山」と言う名の山。10分程で着くと言う標識につい惹かれて、寄り道する事にしました。 日向山よりきつい登りを10分、標識通りに上がると山頂が現れます。ここへ繋がる山道は最近作られたらしく、標識が皆真新しく、開発途中である事が伺えます。 更に新ルートが出来る事を期待して七曲峠へ戻り、七沢を目指します。   目的の「七沢荘」へ行く途中で猪の檻を見つけました。山の中では絶対に会いたくない相手です。 この温泉街では冬場の名物料理として猪鍋を提供しているようで、こうした檻に猪を飼っている宿も珍しくは無いようです。   ほどなく「七沢荘」に到着。天然温泉に浸かりすっかり疲れも取れ、ぽっかぽかに温まったところで昼食を頂きました。 ほどなく「七沢荘」に到着。天然温泉に浸かりすっかり疲れも取れ、ぽっかぽかに温まったところで昼食を頂きました。ここでの昼食は、思った通り猪鍋でした。 今年の登り初めも無事好天に恵まれ、今年も楽しい山行が期待できそうです。 |

へ降りてくるコースを歩く事にしました。

へ降りてくるコースを歩く事にしました。 「鎌倉古陶美術館」から徒歩15分程度で、建長寺に着きました。明月院の分岐を過ぎた辺りからは、交通量の多い車道脇の狭い歩道を暫く進んだ所に建長寺が現れます。大きな駐車場には、数台の観光バスが止まっていました。

「鎌倉古陶美術館」から徒歩15分程度で、建長寺に着きました。明月院の分岐を過ぎた辺りからは、交通量の多い車道脇の狭い歩道を暫く進んだ所に建長寺が現れます。大きな駐車場には、数台の観光バスが止まっていました。

瑞泉寺から鶴岡八幡までの近道を通り掛かりの方に伺うと、「鎌倉宮へ寄らないのなら瑞泉寺を背にして直進しなさい」と教えられ、教えられた通り趣きのある住宅地を進んだところで、素敵な古民家を利用したお店を発見!入口かお庭にかけてセンス良く置かれている小物やランプ。看板を見たら手作り講習も実施しているらしいので、ちょこっと覗いてみようと門をくぐったのですが、お屋敷の入口らしき扉が何処を見ても見当たりません。また次回ここを通ったら是非寄りましょうと、後ろ髪引かれる思いで、この場を後にしました。

瑞泉寺から鶴岡八幡までの近道を通り掛かりの方に伺うと、「鎌倉宮へ寄らないのなら瑞泉寺を背にして直進しなさい」と教えられ、教えられた通り趣きのある住宅地を進んだところで、素敵な古民家を利用したお店を発見!入口かお庭にかけてセンス良く置かれている小物やランプ。看板を見たら手作り講習も実施しているらしいので、ちょこっと覗いてみようと門をくぐったのですが、お屋敷の入口らしき扉が何処を見ても見当たりません。また次回ここを通ったら是非寄りましょうと、後ろ髪引かれる思いで、この場を後にしました。 ランプの体験アンティークや和骨董の販売もしている事が分かり、ますます

ランプの体験アンティークや和骨董の販売もしている事が分かり、ますます 興味が沸いてきました。その内友達を誘ってランプ作りに参加しようかな?

興味が沸いてきました。その内友達を誘ってランプ作りに参加しようかな?