Tour_18.htm

京都編

2日目は、京都を振るに回ろうと朝8時半にはホテルを後にしました。嵯峨野線に乗り込み太秦で下車。

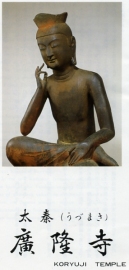

ここ太秦には、映画の時代劇でもお馴染みの「東映太秦映画村 」があります。今回は、そこへは寄らず広隆寺へ向いました。

広隆寺には、国宝指定第一号となった弥勒菩薩半跏思惟像が安置されています。なんとも優しい表情と美しさに見入ってしまいました。他にも重要文化財に指定されている仏像が多数安置されており、拝観した価値は充分ありました。

拝観料 :700円

」があります。今回は、そこへは寄らず広隆寺へ向いました。

広隆寺には、国宝指定第一号となった弥勒菩薩半跏思惟像が安置されています。なんとも優しい表情と美しさに見入ってしまいました。他にも重要文化財に指定されている仏像が多数安置されており、拝観した価値は充分ありました。

拝観料 :700円

広隆寺を後にし、次の目的地である金閣寺へ向う為に、1両編成の京福北野線に乗車し、北野白梅町駅へ向いました。ここからバスを利用しましたが流石有名だけあって、バスは本数も多く待たずに乗車出来ました。

金閣寺のバス停で降りてまず見えて来たのが、大文字焼でお馴染みの左大文字の「大」の字でした。

金閣寺の入口で家内安全のお札兼拝観券を頂き、中に進むと目に鮮やかに飛び込んで来たのが、まさしく金色に輝く金閣寺でした。外国人の観光客や修学旅行の学生も大変多く訪れていました。

拝観料 : 400円

金閣寺から銀閣寺方面行きのバスが出ていました。

銀閣寺のバス停で降りてからは、「哲学の道」を歩きます。

20数年前ここを歩いた時は、桜が満開でした。いつ歩いても気持ちの良い遊歩道です。

「哲学の道」を歩き始めてすぐの所に「銀閣寺」があります。金閣寺とはo趣きが異なり、観音殿はしっとりとしていて年代を感じさせます。

境内は奥行きがあり「展望所」まで登ると銀閣寺の境内全景を見降ろす事が出来ます。

拝観料 : 500円

銀閣寺を後にし、哲学の道を更に進みます。15分程歩いて、お腹が空いたので、哲学の道に面した「あねっくす喜さ起」と言う京のめん処で昼食タイムに・・・注文したのは京味噌仕立てのうどんで、海老をはじめ湯葉に椎茸・もみじ麩・よもぎ麩・三つ葉・ねぎという沢山具が入っていて、意外なほどあっさり系ですが、出汁が美味しくどんぶりのスープは残さず頂きました。

地図を見て、哲学の道が終わった辺りに位置する「南禅寺」と言う響きに興味をそそられ寄る事にしました。参道に入ってすぐに目を引いたのが、巨大な三門で、歌舞伎で「楼門五三桐」の石川五右衛門が「絶景かな!絶景かな!」と見得を切った風景としても有名。

三門の上に上がる事が出来るので、急勾配の階段を注意深く上るとまさにそこからの眺めは「絶景!!」でした。

三門拝観料 : 500円

南禅寺から清水寺まで、もう歩けないとタクシーを利用しました。歩くには結構な距離があったので、タクシーを利用して正解でした。

清水寺は、京都を訪れた大抵の人が立ち寄る場所だけあって、これまでのしっとりとした佇まいの寺とは違い、かなりの賑わっていました。

舞台に入りそのまま200m程先へ進むと、重要文化財に指定されている「子安堂」と言われる三重塔がひっそり建っていました。 これは子安観音が祀られ、安産にご利益があると言われている

拝観料 : 300円

これは子安観音が祀られ、安産にご利益があると言われている

拝観料 : 300円

左の写真は、今回の旅行で写した写真の中で一番のお気に入り!!

清水寺から帰り、二寧坂に並ぶお土産店へ寄ってみました。和布を使った小物の店や、ちりめん・扇子・和菓子などの店が坂の途中に並び、女性の目を飽きさせません。

今日も日が暮れて来たので、ホテルに戻り明日に備えます。外食をと考えていましたが、そうする気力も無く、ホテル内のレストランで(バイキング)お腹いっぱい頂きました。

最終日です。

荷物の大半は、前日に宅急便で自宅宛に送付したので、比較的身軽になりました。早めにチェックアウトし、主な荷物はコインロッカーに預けて散策開始です。

昨日、タクシーの運転手さんから伺った「東福寺」へ行って見る事にしました。京都駅から奈良線に乗車し1つ目の東福寺駅で下車。徒歩10分程で東福寺に到着。

この三門は、大仏様式、禅宗様式、和様式を組み合わせて建てられた日本最古の三門で、国宝に指定されています。四隅の添柱は、秀吉が補強するよう命じたものと言われています。

この東福寺は、通天橋から見た紅葉の美しさでも大変有名です。この日は、数本紅葉している木もありましたが、まだまだ紅葉には早く、そのお蔭か、とても空いていてゆっくり拝観させて頂くことが出来ました。

通天橋からお庭へ降りる事が出来ます。手入れの行き届いたお庭には、小さなお堀があり、それを包むようにまだ青いもみじが植えられていました。それらの木々の紅葉した様子は充分想像出来ました。

拝観料 :400円

今回の旅行で最後の見学地は、三十三間堂です。

東福寺から10分程歩いた所にバス停があり、そこから三十三間堂方面へ行くバスを利用しました。

三十三間堂道内には、1001体もの重要文化財に指定されている千手観音像は、檜材の寄木造りです。また雲座にのった風神・雷神は、古代人の自然や天候に対する畏れや感謝の心が、この二神を創造し、風雨をつかさどり、「五穀豊穣」をもたらす神として信仰しました。いづれも鎌倉彫の名品(国宝)。

三十三間堂

「通し矢」射場

江戸期、尾張・紀州両藩による通し矢「天下一」の争奪戦は民衆の評判となりました。縁側の柱や軒に残る鉄板は雨あられと飛び来る矢からお堂を守る為、徳川第三将軍家光が付加したもの。

西縁の南端から北端へ一昼夜24時間、矢を射続けるという「大矢数」は身を賭けた凄絶な競技で、江戸時代を通じて、約八百人がこれに挑み、時々のおもいをのせて放たれた矢数も延べ百万本に達すると伝えられます。

毎年、正月にはこの古儀に因む弓道大会が行なわれ、全国から二千人参加し終日賑わいます。

左の写真は、放たれた矢が何本も当り、軒の柱がささくれ状態になっています。(上)

軒下に当たった矢(下)

三十三間堂から京都駅までは、歩いて戻りました。京都の街並みを惜しみながら、楽しみながら、ゆっくりと・・・

新幹線に乗車する前に腹ごしらえをと「泉仙」と言う京料理のお店に入り、いろいろな味を楽しめそうな「ラン」(2,200円)を注文しました。

京都中央郵便局で、風景印を頂きました。舞妓さんと五重塔が描かれている京都らしいデザインです。

郵便局前のポストには、牛和歌丸をモチーフにした可愛い人形が載っていました。

京都駅が新しくなって初めて訪れましたが、空港のロビーを想わせる超近代的な造りに目を見張るものがありました。贅沢過ぎる天井空間は圧巻です。(凄いものを作っちゃいましたねー!!)

旅の終わりに

初めて訪れた奈良や20年振りの京都!今回は神社・仏閣・仏像など日本の伝統や歴史を堪能しました。日本が世界に誇れる伝統文化を、今後も大切に保存し後世に残して欲しいとつくづく感ずる旅になりました。そしてまた、この地へ度々訪れているリピーターが多くいるのも頷けます。私もその1人になりたい心境だから・・

これは子安観音が祀られ、安産にご利益があると言われている

これは子安観音が祀られ、安産にご利益があると言われている